アレルギー症状は体内に入ってきた無害な物質を体の免疫機能が有害なものと勘違いしてしまい、過剰に反応することで、体にいろいろな症状が出てしまうものです。

減感作療法(アレルゲン免疫療法)はアレルギーの原因となる物質(アレルゲン)を少しずつ摂取することで体をアレルゲンに慣らしていき、免疫機能が過剰に反応しないようにしていく治療法です。

アレルギーの薬は一時的に症状を抑えるだけの対症薬がほとんどですが減感作療法(アレルゲン免疫療法)はアレルギーを根本的に治す治療法であり、長期的な効果が期待できます。

減感作療法以外の花粉症の対策や花粉症の原因についてはこちらの記事をご覧ください。 毎年、春になるとスギやマツなどの花粉が飛び、悩まされる人が非常に多いです。ここでは、 花粉症の仕組みや症状 花粉症の治し ...

花粉症は治るの?花粉症の原因と手軽にできる対策を解説します

減感作療法の効果とは?メリット・デメリットを解説

現在行われている減感作療法は、

(1)花粉症やハウスダストに対する減感作療法

(2)食物アレルギーに対する減感作療法

があります。

ここでは(1)のメリット・デメリットについて簡単にまとめました。(2)についても後ほど詳しく解説していきます。

| 皮下免疫療法 | 舌下免疫療法 | |

|---|---|---|

| 対象アレルギー | スギ花粉・ハウスダスト(ダニ) | |

| 同時使用 | スギ花粉とダニの同時治療が可能(ただし薬の種類による) | |

| 対象年齢 | 5歳以上(薬による) | |

| 治療を行えない人 | 自己免疫疾患・重度の喘息発作を持っている方 その他重度の疾患をお持ちの方 |

自己免疫疾患 その他重度の疾患をお持ちの方 |

| 投与方法 | 皮下注射 | 舌の裏で錠剤を溶かす 舌の裏に滴下する |

| 治療方法 | 開始数か月は週に1~2回、維持量に達してからは月に1回通院して注射 | 初回のみ病院で投与し、その後は毎日自宅で投与(月1回薬をもらうために来院) |

| 治療開始可能時期 | スギ花粉はスギ花粉のない時期から開始可能 ハウスダストは年中可能 |

|

| 治療期間 | 2年以上 | 3年以上 |

| 治療効果 | 70%~80% | 60%~ |

| 副作用 | 注射部の腫れ 喘息発作、蕁麻疹 まれにアナフィラキシー反応 |

口内炎、口内の腫れ、のどのかゆみ まれにアナフィラキシー反応 |

| 保険 | 保険適用 | |

| 費用 | 1回約600円 月2400円(週1回の場合) 維持量に達した後は月600円 |

最初と月一回の診療が約600円 1か月分の薬が約2000円 |

花粉・ハウスダストに対する減感作療法

減感作療法はアレルギー性鼻炎に対する新しい治療法であるため、すべてのアレルゲン(アレルギーの原因となるもの)に対する薬があるわけではありません。

現在は花粉症の中で最も多いスギ花粉と、ハウスダストの主な原因であるダニに対してのみ減感作療法の薬が発売されています。

以前は注射によってアレルゲンを投与していく

(1)皮下免疫療法

しかありませんでしたが、近年はより手軽にできる

(2)舌下免疫療法

が開発され主流となっています。

皮下免疫療法はどんな治療法?

皮下免疫療法は少量のアレルゲンを上腕に皮下注射によって投与し、体をアレルゲンに慣らしていき、アレルギー症状が起きにくくしていく治療法です。

ここでは皮下免疫療法の、

(1)対象アレルギー

(2)治療の流れ

(3)効果

(4)副作用

(5)費用

(6)メリット・デメリットまとめ

について解説していきます。

対象アレルギー

現在日本で減感作療法の使用が認められているものはスギ花粉とダニアレルギーだけです。そのほかの減感作療法を行っている医療機関もありますがそれらは自由診療となり保険が適用されません。

治療の流れ

まずスギ花粉の皮下免疫療法ならばスギ花粉症、ダニの皮下免疫療法であればダニアレルギーというアレルギー検査の結果がなければ皮下免疫療法を行うことはできません。

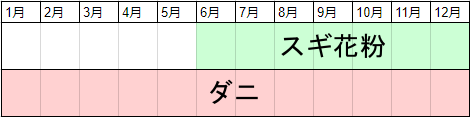

アレルギー検査でスギ花粉やダニに陽性がでた方で、自己免疫疾患やがんなどの重篤な疾患がなく、治療開始時に妊娠していない方が治療を開始することができます。ただし、スギ花粉の場合は、スギ花粉飛散時期である1~5月に治療を開始することはできません。

皮下免疫療法開始可能時期

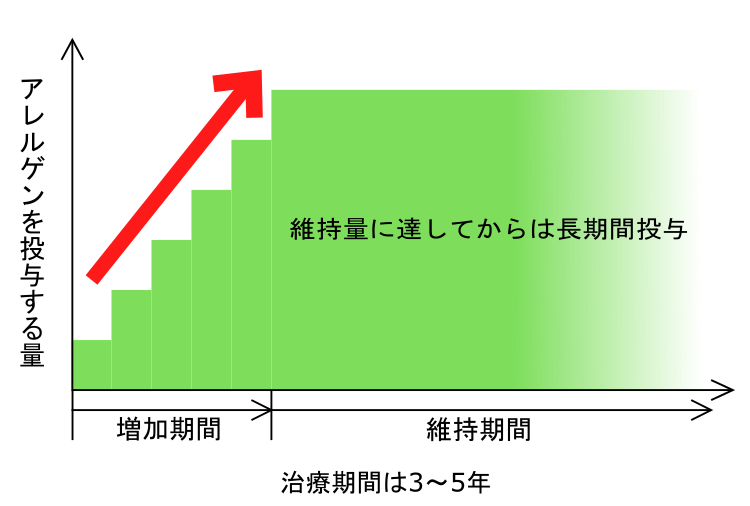

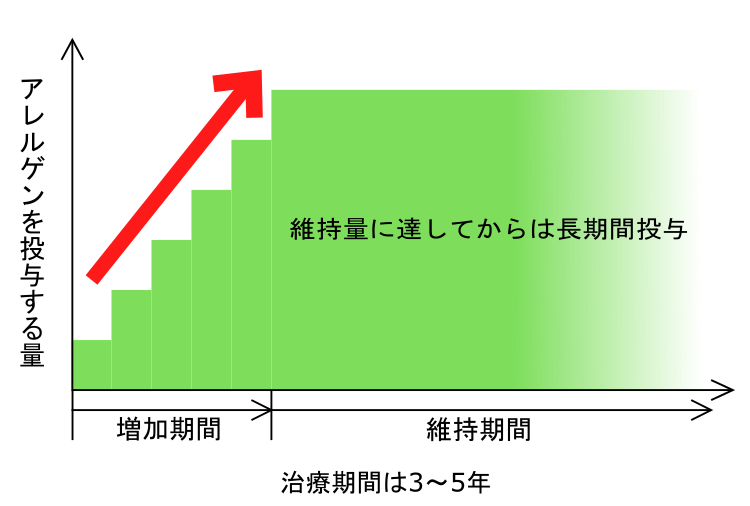

投与するアレルゲンの濃度は患者の体調に合わせて少しずつ増やしていき、それに伴って注射の頻度は下がっていきます。

早い人では2か月、遅い人は5か月ほどで維持量に達し、そこからは月に1回ほど通院して注射を続けていきます。

皮下免疫療法は効果が出るまで数か月かかり、完治するには最低でも2年~3年継続して治療を行う必要があるといわれています。

最近では治療の始めに1週間ほど入院し、その間1日に数回皮下注射による投与を行うことで、短期間で1回に投与するアレルゲンの濃度を維持量まであげ、退院後は月1回の通院による皮下注射で済ませる急速皮下免疫療法もあります。

効果

皮下免疫療法の効果はくしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみ、涙目などのアレルギー症状の改善と対症薬の減量です。

効果が出るのは皮下免疫療法を開始してから数か月後であり、実際に効果を実感できた方、または花粉症、ハウスダストアレルギーが治ったという方の割合は70~80%と言われています。これは低いようにも見えますが、実は花粉症の対症薬の効き目と同じくらいです。

ただし2年以下でやめてしまうと効果が出ていてもまたアレルギーが再発してしまいます。長期的な効果を出すためには維持量に達した後も欠かさずに毎月注射する必要があります。

副作用

注射による注射部の腫れが起こることがありますが、それ以外の喘息発作や蕁麻疹といった副作用が起こる確率は注射千回~数千回に1回ほどであり、かなり低い確率です。まれにアナフィラキシー反応も起こりますがこれは喘息発作や蕁麻疹よりもさらに低い確率です。

皮下免疫療法の副作用は、発生する場合投与後30分以内に起こるため、投与後30分~1時間は病院で待機し、万が一副作用が起きた場合は抗ヒスタミン剤が投与されます。

費用

皮下免疫療法で打つ皮下注射は1回あたり約600円ほどです。維持量に達するまでは週1回として1か月あたり2400円。それ以降は月1回の注射になるので毎月600円となります。

皮下免疫療法のメリット・デメリットまとめ

皮下免疫療法のメリットとデメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

|

|

舌下免疫療法はどんな治療法?

舌下免疫療法は毎日少量のアレルゲンを含む薬を服用することで体をアレルゲンに慣らしていき、アレルギー反応を起きにくくする治療法です。舌下免疫療法では薬を舌下から吸収することで錠剤を飲み込むよりも速く効率的な薬の効き目を期待します。

舌下免疫療法の

(1)対象アレルギー

(2)治療の流れ

(3)効果

(4)副作用

(5)費用

(6)メリット・デメリットまとめ

について解説していきます。

対象アレルギー

舌下免疫療法で治療が行えるアレルギーは皮下免疫療法と同じくスギ花粉症とダニアレルギーのみです。

治療の流れ

舌下免疫療法でも皮下免疫療法と同じくアレルギー検査による検査結果が必要で、自己免疫疾患やがんなどの疾患がある方、すでに妊娠中の方は治療を行えません。また同様にスギ花粉の飛散時期(1~5月)は治療を開始できません。

舌下免疫療法開始可能時期

舌下免疫療法で使う薬には錠剤タイプと液薬タイプがあります。

錠剤タイプはアレルゲンを含む錠剤を舌の裏に投与し、1分~2分(薬の種類による)ほど保持した後飲み込みます。

液薬タイプはアレルゲンを含む液薬を舌の裏に滴下し、1分~2分(薬の種類による)ほど保持した後飲み込みます。

最初の1回は病院で医師の観察のもとに行う必要があります。投与後30分ほど待機し、アナフィラキシー反応などの重大な副作用が起きないか確認します。

その後は毎日自宅で同様のやり方で錠剤を摂取し、月に1回だけ1か月分の錠剤を処方してもらうため通院する必要があります。およそ2週間かけて少しずつ錠剤に含まれるアレルゲンの濃度は増やしていきますが、維持量に達しても舌下免疫療法では治療する頻度は変わらず毎日投与する必要があります。

また、皮下免疫療法と比べると治療効果は低いため、皮下免疫療法よりも効果が出るまでの期間も長く、最低3年以上継続して治療することが推奨されています。

効果

舌下免疫療法の効果も皮下免疫療法の効果と同じくアレルギー症状の改善と対症薬の減量です。

舌下免疫療法は血液中に直接薬を入れるわけではないのでやはり皮下免疫療法に比べると効果は低くなり、およそ60%と言われています。

またこれも皮下免疫療法と同じですが途中でやめてしまうと効果が切れてしまい、また最初からやり直しとなってしまいます。毎日自宅で薬を飲み続けるのは根気がいりますがアレルギー症状を治すためには必ず服用しましょう。

副作用

舌下免疫療法の副作用は口内炎など口内の炎症がほとんどであり皮下免疫療法よりも副作用は軽いといわれています。初回に病院で服用したときになにも起こらなければ自宅で服用するときも大丈夫でしょう。

費用

月1回の診療では約600円、1か月分の薬が約2000円なので1か月あたりおよそ2600円くらいになります。

舌下免疫療法のメリット・デメリットまとめ

舌下免疫療法のメリットとデメリットをまとめました。

| メリット | デメリット |

|

|

食物アレルギーに対する減感作療法

これまで紹介してきた皮下免疫療法と舌下免疫療法は花粉症とハウスダストに対する治療でしたが、食物アレルギーに対する減感作療法もあり、「経口免疫療法」と言います。

アレルゲンである食物を毎日アレルギー症状が現れないほど少しずつ食べることで身体をアレルゲンに対して慣れさせていく治療法です。

経口免疫療法

経口免疫療法は雑誌やインターネットで紹介されたことにより有名になりましたが、自宅で実際に行った結果、重篤なアナフィラキシー反応や低酸素脳症が出たという例が多発しており、かなり危険な治療法と言えます。

日本小児アレルギー学会も注意喚起をしており、経口免疫療法を病院で実施することも推奨していません。

さらに日本アレルギー学会による「食物アレルギー診療ガイドライン」では次のように注意喚起しています。

- 食物アレルギー診療を熟知した専門医(日常的に食物経口負荷試験を実施し、症状誘発時の対応が十分に行える医師)が、症状出現時の救急対応に万全を期した上で、臨床研究として慎重に施行すべきである。

- 治療の過程で即時型症状を多くの症例に認め、予期せずにアナフィラキシーを含む 重篤な症状を誘発することがある。

- アレルゲン摂取後の運動 により症状が誘発されることがある。

- 治療によって少量のアレルゲンならば症状を起こさない状態になったとしても、治療を中断すれば元の状態に戻ってしまうことがある。

経口免疫療法を自宅で行うことは絶対にやめましょう。

日本小児アレルギー学会

まとめ

この記事では花粉症、ハウスダストに対する減感作療法についてまとめました。対症薬などが効かず、花粉症・ハウスダストに苦しんでいた方が減作療法で症状がよくなったという例は多くあります。今現在慢性的な鼻炎をお持ちの方は1度試してみてはいかがでしょうか。